文|三月

编辑|三月

前言

近日,围绕长和集团出售港口资产一事,国际资本市场和中国舆论场掀起了一场激烈的角力。

交易已进入最后阶段,美国贝莱德集团终于打破沉默,公开表达立场,而中国国家市场监督管理总局启动审查,港澳办再度发声,呼吁长和集团悬崖勒马。

在当下中美博弈的复杂局势下,长和集团计划把旗下港口资产出售给美国贝莱德集团的这一交易,瞬间掀起了舆论的惊涛骇浪。

美国资本的扩张、中国政府的监管、香港社会的反应,使得这场交易的走向扑朔迷离。

贝莱德为何执意收购,中国为何高度警惕?

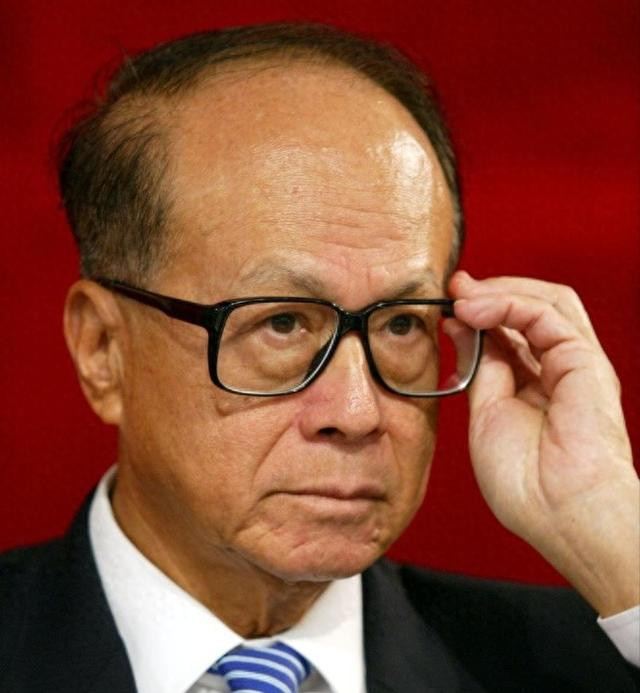

李嘉诚于商业利益和国家立场之间,又会作出何种抉择呢?

资本扩张与地缘博弈

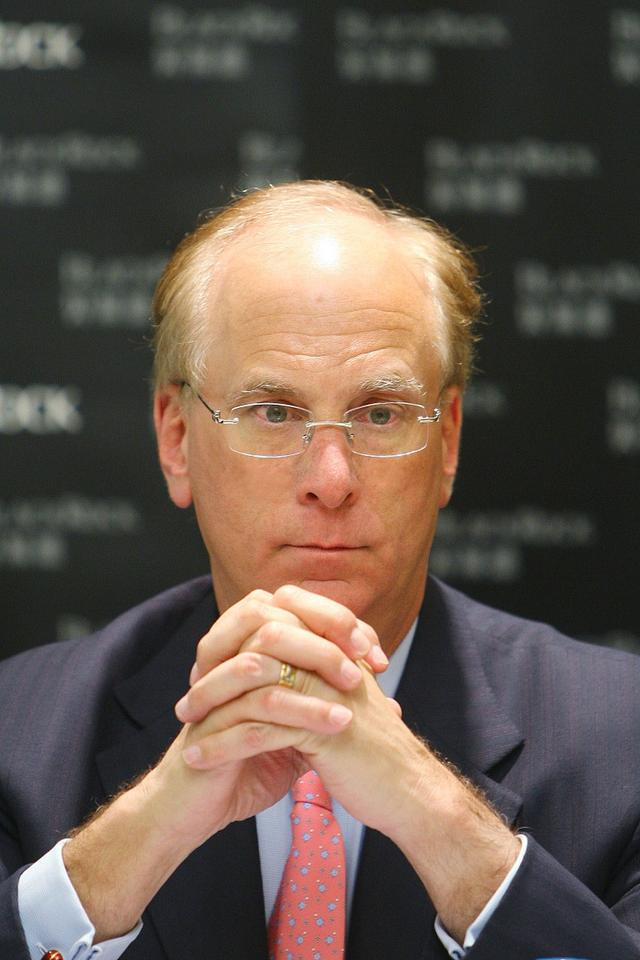

4月2日临近,华尔街巨头贝莱德集团(BlackRock)再次站上风口浪尖。

在最新发布的年度股东信中,拉里·芬克首次回应长和原计划高价出售相关业务,因涉及关键港口备受关注,市场监管总局将审查,长和未如期签约,后续受关注。

他将这笔交易形容为“地标式协议”,并强调完成后将极大增强贝莱德在全球港口运营市场的竞争力。

这番话表面上是向市场和股东释放信心,但其背后隐藏的深层次含义,远不止于商业利益,而涉及到复杂的地缘政治博弈。

随着全球供应链竞争日趋激烈,尤其是中美之间的经济较量不断升温,这笔交易已经不再是单纯的商业行为,而成为全球资本力量争夺关键基础设施控制权的一次重要较量。

长和集团旗下的港口资产遍布全球,其中许多港口位于国际贸易要道,影响力极为深远。

美国资本的进入,是否意味着华盛顿试图通过资本手段加强对全球供应链的掌控?

如果未来中美贸易摩擦加剧,贝莱德所控制的这些港口是否会成为美国遏制中国贸易的筹码?

这些问题不仅牵动中国政府和香港社会的神经,也让国际市场的观察者们充满疑虑。

从市场角度来看,贝莱德的这笔收购毫无疑问具有极高的商业价值。

贝莱德担纲此次收购行动的牵头者,全球基础设施投资公司(GIP)与地中海航运集团(MSC)旗下码头投资公司,一同作为财团成员投身其中。

这些企业都是全球顶级的基础设施投资者,尤其是GIP,在全球港口、机场、公路、能源等领域布局深厚,拥有强大的资本和资源整合能力。

交易完成后,该财团将掌控全球约100个港口的投资组合,跃升为全球三大港口运营商之一,与中远海运港口、PSA国际等全球顶级港口运营商并驾齐驱。

这样的市场地位,将使贝莱德在全球港口运营领域获得更强的话语权。

港口不仅是贸易通道,更是供应链控制的关键节点,通过这一网络,贝莱德将能够优化全球港口运营的协同效应,提升航运效率,并在供应链重塑的过程中占据主导地位。

从另一个角度来看,贝莱德的这一举动也是美国资本对“去全球化”浪潮的直接回应。

近年来,全球贸易模式正在发生深刻变化,传统的全球化供应链体系受到冲击,各国都在加强供应链自主可控的能力。

在这样的背景下,控制关键基础设施,如港口、航运公司和物流网络,成为确保供应链安全的核心战略之一。

中国的担忧

3月28日,中国国家市场监督管理总局宣称,其将按照《反垄断法》对该项交易予以审查。

法律专家指出,虽然长和集团注册于开曼群岛,但其业务涉及中国市场,并通过服务中国客户产生境内营业额,因此符合中国反垄断法的适用范围。

审查本身不仅是对交易公平性的监管,更承载着中国在国际经济竞争中的防御策略。

外交部发言人郭嘉昆就此表态,中国坚决反对经济胁迫与霸凌,并警惕外资资本在战略性行业的过度渗透。

从这一角度来看,交易审查并非单纯的法律程序,而是对美国资本渗透中国经济的重要防线。

值得一提的是,港澳办于4月1日亦转发了《大公报》的社评,呼吁长和集团迷途知返,着重指出国家安全凌驾于商业利益之上。

与此同时,香港政商界人士也纷纷发声,警告若交易完成,美国资本可能对中国航运施加额外经济压力,包括提高通行费用、制造港口装卸延误等。

全国政协委员谭岳衡一针见血地指出,美国长期凭借资本操控关键基础设施,妄图谋求全球经济霸权,贝莱德与美国政府联系紧密,这种情形着实令人堪忧。

此次收购无异于帮助美国加强对国际贸易通道的控制,而香港企业不应沦为地缘政治博弈的棋子。

商业利益与国家立场的权衡

面对内外夹击的局面,李嘉诚及其长和集团陷入了艰难的抉择。

此次交易原计划在4月2日签署,但在中国官方启动审查后,长和高管迅速回应,表示“下周不会签署协议”,显示出其对监管压力的考量。

摩根大通发布的分析报告表明,鉴于长和与贝莱德的独家磋商期延长至7月27日,此次交易或许会延期,而非径直取消。

这意味着,李嘉诚仍在寻找折中方案,以平衡商业利益与政策风险。

从商业角度来看,长和集团希望通过出售部分港口资产,实现资产优化和资本回笼,进一步巩固其在电信、零售等领域的核心业务。

然而,从国家利益角度出发,这笔交易的潜在风险不容忽视。

一旦交易完成,美国资本可能借助港口资源对中国航运施压,使中国商船在国际航运体系中遭遇更多限制。

结合当前形势,这笔交易可能会有四种结局,若长和集团坚持推进交易,并顺利通过监管审查,则贝莱德将如愿扩大其港口版图。

然而,这一选择可能会导致香港企业与内地市场的关系受到影响,并引发更严格的监管措施。

修改条款后通过,若长和与贝莱德在谈判中作出调整,例如保留部分关键资产或对交易条款作出让步,则交易有可能在较低风险的情况下获批。

如果监管部门认为该交易构成重大国家安全隐患,可能会直接否决交易。

但此举可能导致长和需支付高额违约金,并面临美国政府及资本市场的反应。

长和可能会选择将港口资产拆分出售,规避单一交易带来的监管压力,同时保持资产优化的目标。

无论最终结果如何,这场风波已经暴露了一个现实。

在全球化退潮与大国竞争加剧的背景下,企业的决策已无法单纯依赖商业考量,而必须兼顾国家利益与政策导向。

结语

过去,李嘉诚以其精准的商业嗅觉与全球化布局,被誉为“超人”。

然而,在当今世界格局发生深刻变化的背景下,商业逻辑已不再是唯一的决定因素。

全球化的黄金时代已然过去,取而代之的是充满不确定性与地缘博弈的新时代。

对于香港企业而言,这场交易是一个标志性事件,它不仅关乎资本利益的取舍,更关乎企业在国家利益与全球竞争中的站位。

当“小院高墙”成为现实,如何在商业与国家安全之间取得平衡,如何在全球资本与本土政策之间找到出路,已成为所有跨国企业必须思考的问题。

这不仅仅是李嘉诚的难题,而是整个香港商界、乃至全球资本市场都必须面对的挑战。